Historique

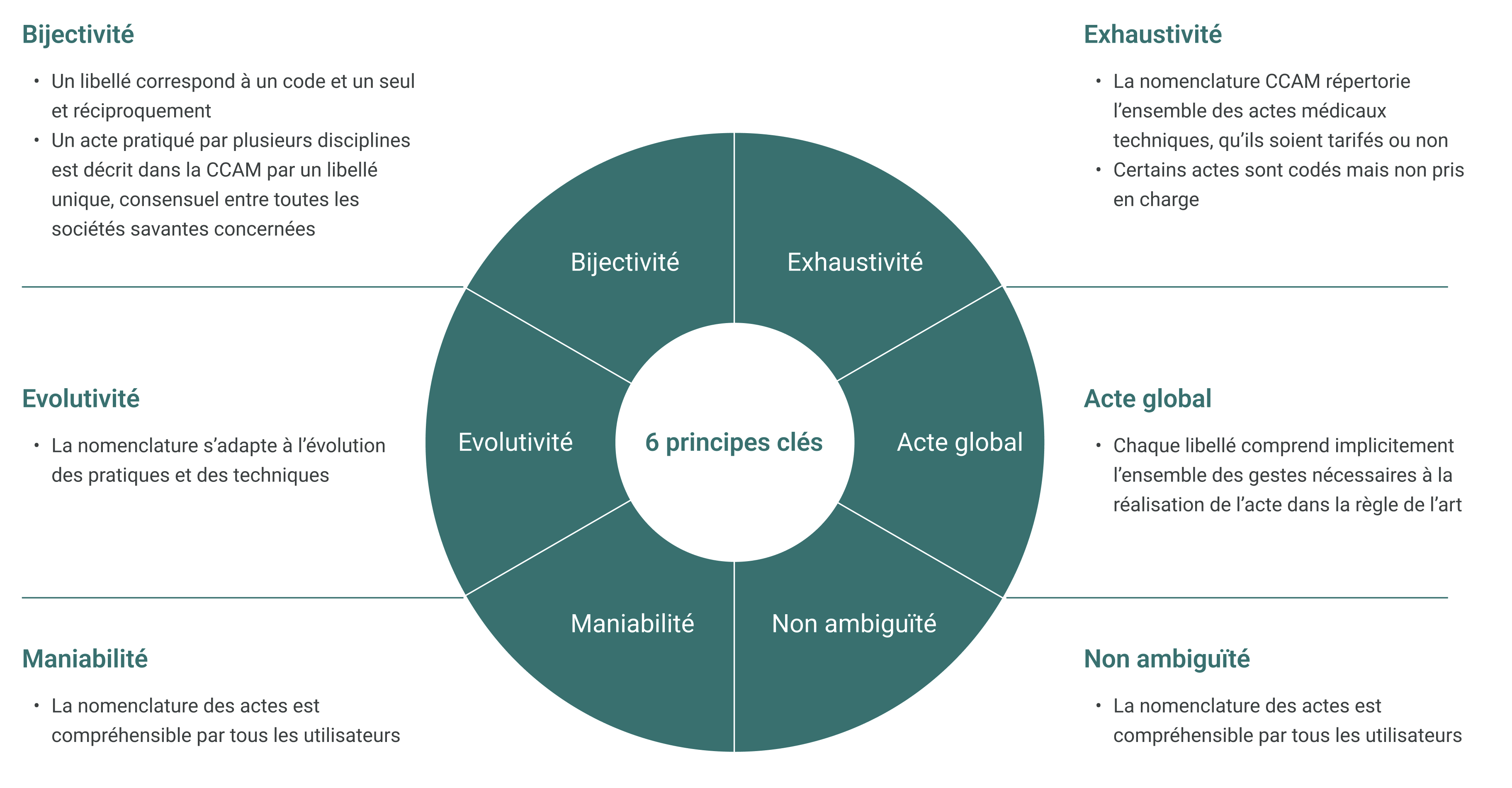

La CCAM a été élaborée en application de la loi du 4 janvier 1993 qui a initialisé le codage des actes. Elle regroupe actuellement, sous forme d’une liste unique, les actes techniques des professions médicales – chirurgiens-dentistes, médecins, sages-femmes – validés scientifiquement.

Sa conception est le fruit d’une collaboration entre l'Etat et l'Assurance Maladie, initiée à la fin des années 1990. Son élaboration a été menée en étroite collaboration avec les sociétés savantes. Les modalités de la mise en œuvre de la première version, publiée en 2005, ont été déterminées, pour la rémunération à l’acte, dans le cadre de la convention définissant les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les médecins.

Plusieurs versions majeures de la CCAM ont ponctué son évolution, ainsi que les versions intermédiaires permettant d’intégrer au fil de l’eau les actes nouveaux évalués par la Haute autorité de santé (HAS) avec avis favorable à leur inscription à la liste des actes et des prestations pris en charge (LAP).

Principes généraux

La CCAM a pour objectifs de décrire l’activité médicale technique et de permettre l’allocation de ressources aux établissements de santé et aux professionnels de santé. Ainsi, elle est mise à disposition sous deux formes selon qu’elle est destinée :

- au codage PMSI : « CCAM descriptive à usage PMSI »

- à la rémunération à l’acte : « livre II de la liste des actes et des prestations remboursables » - CCAM dite « descriptive et tarifante », composante de la liste des actes et des prestations pris en charge par l’assurance maladie (LAP).

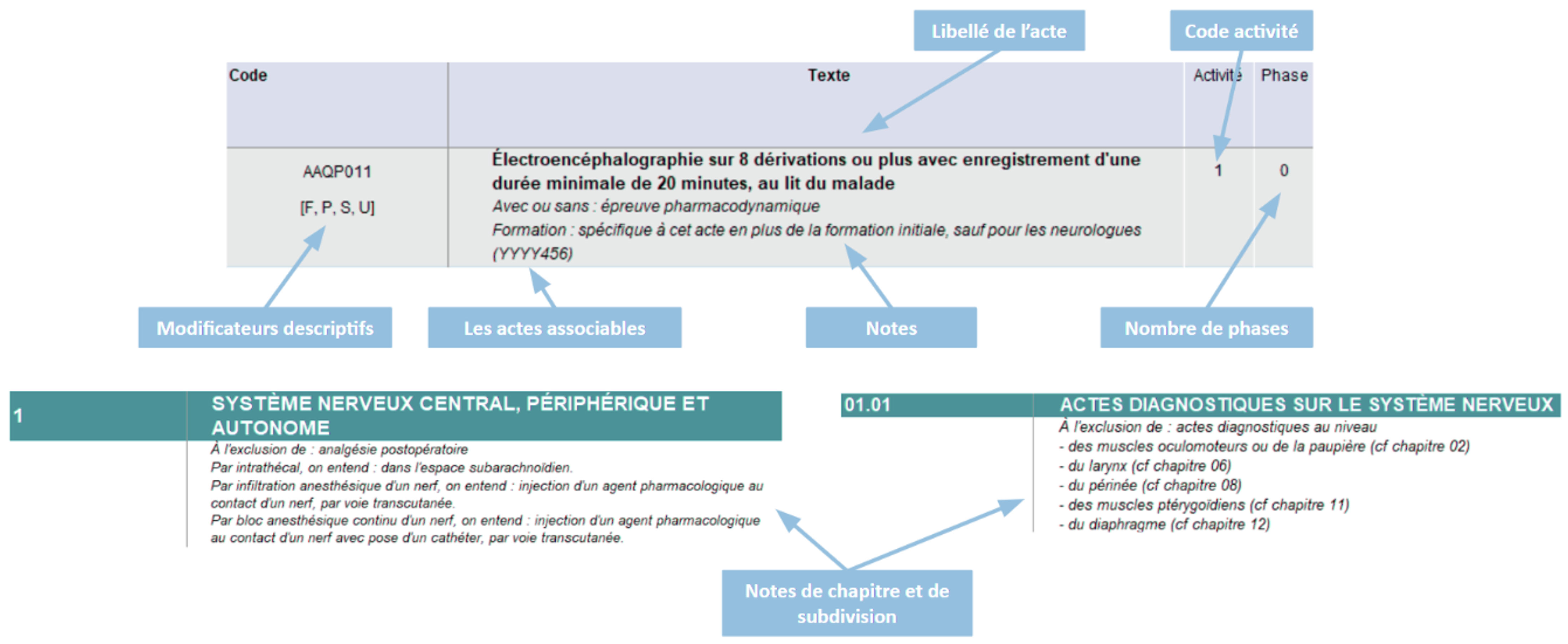

Les actes sont inscrits à la CCAM sous formes d’une combinaison d’un code alphanumérique et d’un libellé descriptif de l’acte, complétés pour la CCAM tarifante d’un tarif en euros. Ils sont classés de façon ordonnée.

Des explications sur les conditions d’utilisation de certains libellés ou sur le sens de termes particuliers sont fournies sous forme de symboles ou de notes. Ces indications font partie intégrante de la CCAM, qui ne saurait être utilisée sans les prendre en compte pour le codage des actes.

La CCAM ne se limite pas à une énumération analytique de libellés décrivant les activités de soins, munis de leur code. En effet, cette liste est indissociable :

- du guide de lecture et de codage de la CCAM descriptive pour usage PMSI qui constitue un recueil des précisions pour l’usage de la classification. Il explique à l’utilisateur les règles et conventions utilisées par les rédacteurs de la CCAM pour l’écriture et la présentation du volume analytique, expose le système de codification et précise les règles de codage à respecter ;

- et pour la CCAM « descriptive et tarifante », des livres I et III de la LAP qui regroupent les règles de codage et convention d’écriture des libellés ainsi que les règles relatives à la tarification des actes et des prestations.

Les libellés de la CCAM sont classés dans des subdivisions, organisées selon des principes rigoureux, constituant 4 niveaux hiérarchiques de classification distincts : chapitres, sous-chapitres, paragraphes, sous-paragraphes.

Révision

Contexte et gouvernance

L’engagement a été pris dans le cadre de la stratégie de transformation de notre système de santé « Ma santé 2022 » de mettre à jour les nomenclatures. Ce travail s’impose en effet pour accompagner le développement de la qualité et de la pertinence des soins. La nomenclature des actes médicaux doit correspondre à l’état de l’art médical et ne pas favoriser des techniques ou des modes de prise en charge obsolètes ou moins efficaces. Il s’agit également d’améliorer le caractère descriptif des actes quand cela est nécessaire afin de mieux appréhender l’activité des professionnels.

A cet effet, la LFSS pour 2020 a créé le Haut Conseil des nomenclatures et deux décrets d’application publiés en mai 2021 précisent ses missions et ses compétences.

Le 2 septembre 2021, le Ministre chargé de la Santé, Olivier Véran, inaugure le Haut Conseil des nomenclatures en présence des Collèges nationaux professionnels (CNP), des syndicats représentatifs des médecins libéraux, de la Haute autorité de santé et de l’Assurance Maladie.

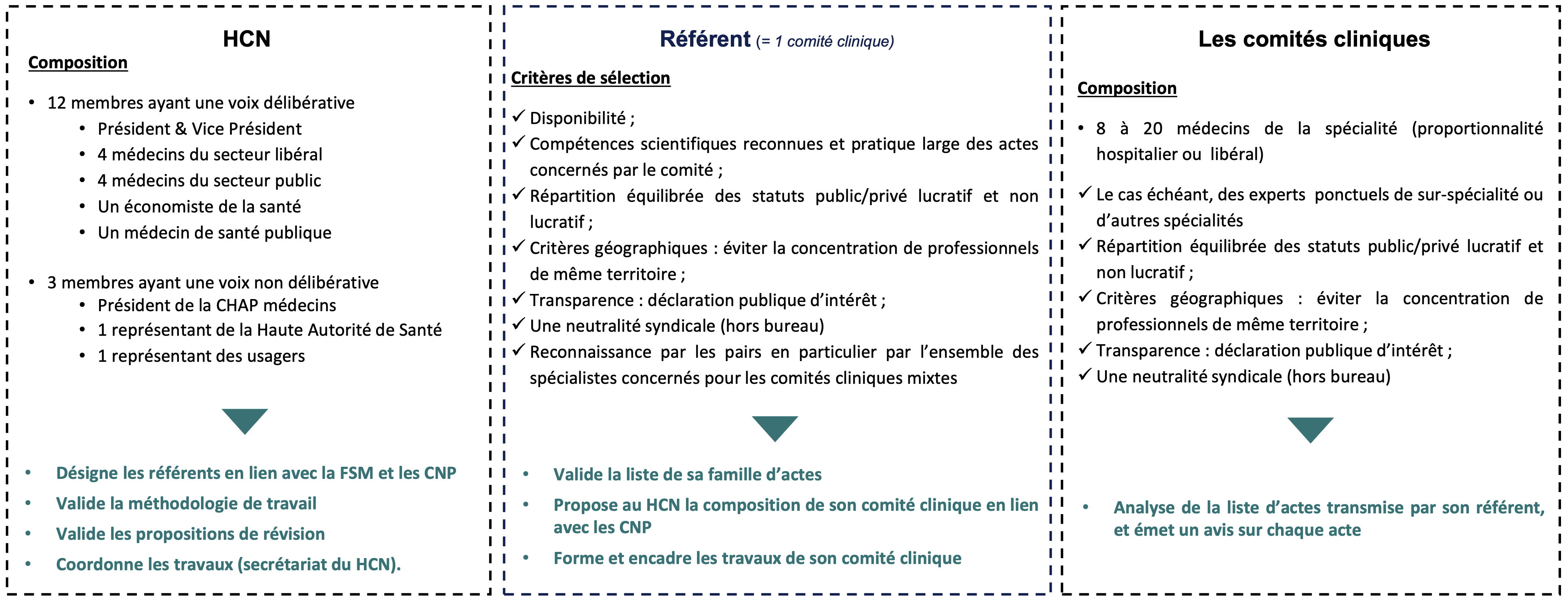

Le HCN est composé de 12 membres avec voix délibératives : 10 médecins dont 5 ayant une expérience significative dans le secteur libéral et 5 ayant une expérience significative dans le secteur hospitalier ainsi que 2 personnalités qualifiées en raison de leur connaissance en économie de la santé et en santé publique. Ces membres sont nommés pour trois ans. Un Président et un Vice-Président sont nommés dans les deux collèges de médecins qui assurent en alternance les rôles de Président et de Vice-Président. Le décret précise la nécessaire indépendance des membres et l’absence de conflit d’intérêt quelconque avec des établissements ou entreprises intervenant dans les domaines de compétence du HCN.

Assistent également aux travaux du HCN sans voix délibérative : un représentant de la HAS, un représentant des usagers et le président de la CHAP médecin. La gouvernance de révision de la CCAM fait intervenir trois grands types d’acteurs : les experts, les référents et le HCN lui-même en lien étroit avec les Collèges nationaux professionnels. L’ATIH, la HAS et l’UNCAM sont également partie prenante.

Les experts sont regroupés en 42 comités cliniques et un comité consultatif de gériatrie selon la cartographie élaborée par le HCN. Chacun de ces comités cliniques est piloté par un référent chargé d’organiser, coordonner les travaux et de restituer les propositions consensuelles des experts au HCN.

Les comités cliniques se prononceront sur le maintien des actes, leur modification de libellé, leur regroupement, leur subdivision possible, leur suppression éventuelle et sur l’opportunité d’inscrire des actes largement usités mais non-inscrits. Dans les deux derniers cas, un avis de la HAS sera nécessaire (saisine de l’UNCAM sur proposition du HCN).

Les propositions des comités cliniques font l’objet d’examen par le HCN qui émet un avis définitif sur la redescription des familles d’actes.

Afin d’analyser les quelques 13 000 actes de la CCAM, ceux-ci sont regroupés en famille d’actes. A l’origine de la CCAM, les travaux étaient organisés en groupes de spécialités ordinales qui examinaient l’ensemble des actes rentrant dans leur champ de compétence conduisant pour un grand nombre d’actes à ce qu’ils soient examinés par plusieurs spécialités différentes. De fait, une étape de concertation pour les actes communs a dû être organisée afin d’assurer le consensus entre les différentes spécialités.

Par ailleurs, l’évolution des pratiques et de la surspécialisation conduisent à ce qu’un même médecin ne pratique pas toutes les interventions « attachées » à sa spécialité. Aussi, afin de simplifier l’organisation des travaux et de réduire les coûts transactionnels entre experts, les actes de la CCAM sont regroupés en familles rassemblant toutes les spécialités susceptibles de pratiquer les actes les constituant. Evidemment, des familles ordinales, dites « mono-spécialités » demeurent avec une majorité d’experts de la même spécialité, mais elles peuvent intégrer des experts d’autres spécialités permettant de partager collégialement les pratiques. D’autres familles dites « pluri-spécialités » sont constituées et regroupent des actes couramment réalisés par des spécialités différentes. Par exemple, la famille des actes de statique et cancérologie pelvienne constitue un comité clinique à part regroupant chirurgiens digestifs, gynécologues et urologues. De même, le comité clinique des actes de traitement de la douleur rassemble généralistes, neurochirurgiens, neurologues, MPR, radiologues et rhumatologues. Dernier exemple, les chirurgiens vasculaires et les radiologues sont rassemblés dans un groupe spécifique pour traités ensemble les actes de dilatation, d’embolisation et de fibrinolyse des vaisseaux.

Au total 42 familles d’actes sont constituées et correspondent à 42 comités cliniques de tailles diverses en termes de nombre d’actes à analyser et d’experts les composant. Un comité consultatif de gériatrie existe également pour permettre à cette spécialité très transversale de donner son avis sur les actes la concernant.

Composition

Les comités cliniques sont composés d’experts compétents et pratiquant les actes de la famille concernée. Ils sont proposés par les CNP et désignés par le HCN. Le Haut conseil a cherché à respecter la parité entre experts issus du secteur public et ceux issus du secteur privé. Cet équilibre est très majoritairement respecté à l’exception des comités de neurochirurgie et de chirurgie pédiatrique au sein desquels le secteur public est sur-représenté compte tenu de la structure d’activité en France. A l’inverse, pour le comité clinique qui examine les actes partagés entre chirurgiens maxillo-faciaux, stomatologistes, chirurgiens oraux et chirurgiens-dentistes, le secteur privé est prédominant ; les actes concernés étant majoritairement pratiqués en libéral.

Le nombre d’experts par comité dépend de la taille de la famille (en nombre d’actes) et de la diversité des sur-spécialités. Ainsi, les comités cliniques d’anesthésie (4 900 actes), de chirurgie orthopédique (1000 actes) sont les plus importants avec plus de 20 experts. A l’opposé, les comités d’allergologie (21 actes) ou de rhumatologie (15 actes) ne comptent que 5 ou 6 experts.

Autant que de besoins, les comités cliniques peuvent faire également appel à des experts ponctuels d’autres comités cliniques ou désignés spécifiquement par les CNP sur des domaines ou des actes particuliers nécessitant soit une analyse plus transversale soit des compétences d’une sur-spécialité non présente dans le comité.

Missions

Dans le cadre de la révision de la nomenclature, les comités cliniques sont chargés des missions suivantes :

- Proposer des modifications sur la nomenclature de leurs actes. Ils ont ainsi 6 modalités de révision :

- Maintien du libellé en l’état ;

- Modification du libellé, sans modification profonde de la nature de l’acte, afin de préciser, actualiser ou lever une ambigüité sur le libellé ;

- Regroupement de plusieurs libellés, lorsque ceux-ci sont trop détaillés et conduisent finalement à des ambiguïtés entre ces actes alors même que le travail médical est relativement identique ;

- Scission d’un acte en plusieurs libellés lorsque, pour des raisons médicales, épidémiologiques ou de santé publique, ou d’intensité du travail, il convient de différencier plusieurs modalités de pratiques de cet acte ;

- Suppression de l’acte lorsque celui est obsolète soit parce qu’il n’est plus réalisé, soit parce qu’il n’est plus recommandé de le faire ;

- Création d’un libellé pour un acte manquant lorsque qu’il est couramment réalisé, bien évalué, recommandé mais n’est pas codifié dans la CCAM.

Dans les deux derniers cas, une évaluation par la HAS sera nécessaire pour modifier la nomenclature. Cette évaluation se faisant sur saisine de la HAS par l’UNCAM, ces deux institutions sont fortement impliquées dans cette procédure.

- Proposer une liste d’actes repères

Validation des propositions

L’ensemble des propositions des comités cliniques sont soumises à l’avis du HCN qui finalise et consolide l’ensemble des travaux des comités cliniques.

Pour les créations et suppressions d’actes, les CNP avalisent les propositions des comités cliniques. Celles-ci sont ensuite transmises au HCN pour validation. Ce dernier soumet ces demandes d’évolution à l’UNCAM afin qu’elle saisisse la HAS pour avis.

Le HCN, qui est une institution pérenne, s’engage dans le cadre des travaux des comités cliniques à faire remonter régulièrement les besoins de mises à jour dans les différentes familles d’actes. Cette « veille » des actes devraient permettre de réviser régulièrement les actes devenant obsolètes, faire le point sur les nouvelles technologies, introduire des actes manquants nécessitant une évaluation de la HAS, et devenir un puissant levier pour les professionnels de santé et les collèges nationaux professionnels afin de diffuser de nouvelles pratiques et recommandations.

La méthodologie générale

La hiérarchisation des actes consiste à attribuer un score médical sur une échelle unique inter-spécialité et inter-famille servant de base à l’estimation des honoraires. En effet, le tarif de l’acte inscrit à la CCAM est l’addition de deux valeurs : l’une valorisant le travail médical de l’opérateur et l’autre valorisant le coût de la pratique et les charges générales pesant sur son activité.

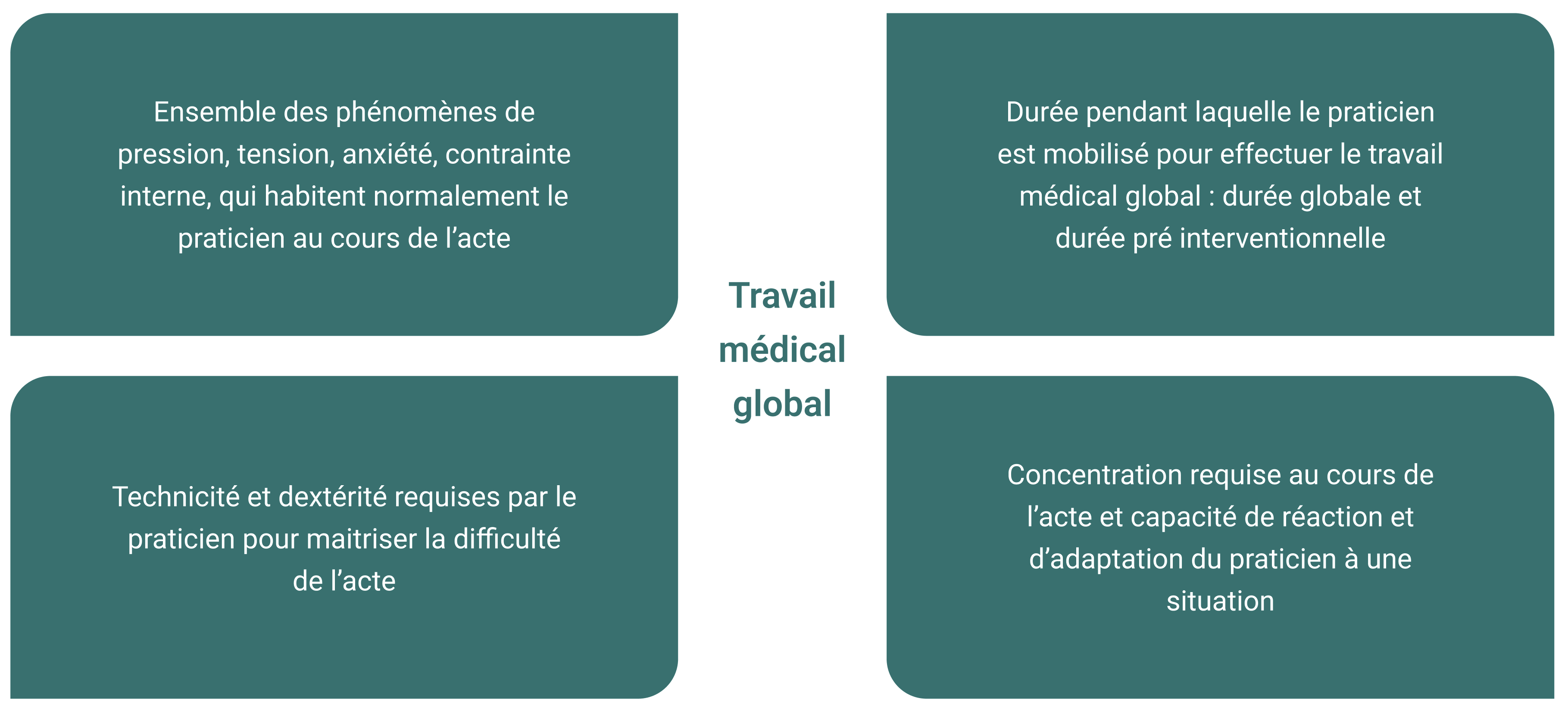

Les études de Hsiao et coll. montrent que le travail médical est une combinaison de quatre composantes : la durée, le stress, la compétence technique et l'effort mental mobilisés par le praticien. Comme à l’origine de l’établissement de la CCAM, la méthodologie de hiérarchisation des actes repose toujours sur le recueil de ces valeurs.

Le recueil des durées (seule composante « objective ») permet par ailleurs d’effectuer des analyses de cohérence complémentaires sur le travail médical.

Le recueil des 3 autres composantes « subjectives » du travail : stress, compétence technique, effort mental permet en outre de familiariser les experts mobilisés pour la hiérarchisation avec le caractère multidimensionnel du travail médical et de faciliter la recherche de consensus.

Toutes ces estimations sont fondées sur :

- la règle de l’art, c’est-à-dire sur ce qui est considéré comme étant la pratique idéale, indépendamment de la réalité de la pratique ;

- la notion de « patient habituel », c’est-à-dire le patient le plus fréquent pour un acte donné ;

- l’acte global : chaque libellé (et par suite chaque score) comprend l’ensemble des gestes nécessaires à la réalisation de l’acte dans la règle de l’art.

En règle générale, ce recueil est réalisé par enquête (soit en direct lors d’une réunion, soit par voie électronique) auprès d’un panel de praticiens réalisant l’acte concerné. Ces derniers s’appuient sur les valeurs d’actes repères connus de leur spécialité par rapport auxquels ils étalonnent l’acte concerné sur l’ensemble des 4 critères. Ces experts sont ensuite réunis ensemble pour aboutir à un consensus sur les valeurs demeurées divergentes à l’issue du recueil.

Le HCN s’assure ensuite de la cohérence des scores dans l’échelle de l’ensemble des actes, toutes spécialités confondues. Il peut être susceptible de modifier les scores de travail dans la limite de plus ou moins 20 %. En cas de modification par le HCN au-delà de ce seuil, la procédure de hiérarchisation est réinitialisée.

Cette méthodologie a été validée par la Commission de hiérarchisation des actes et prestations (CHAP) le 14 octobre 2021.

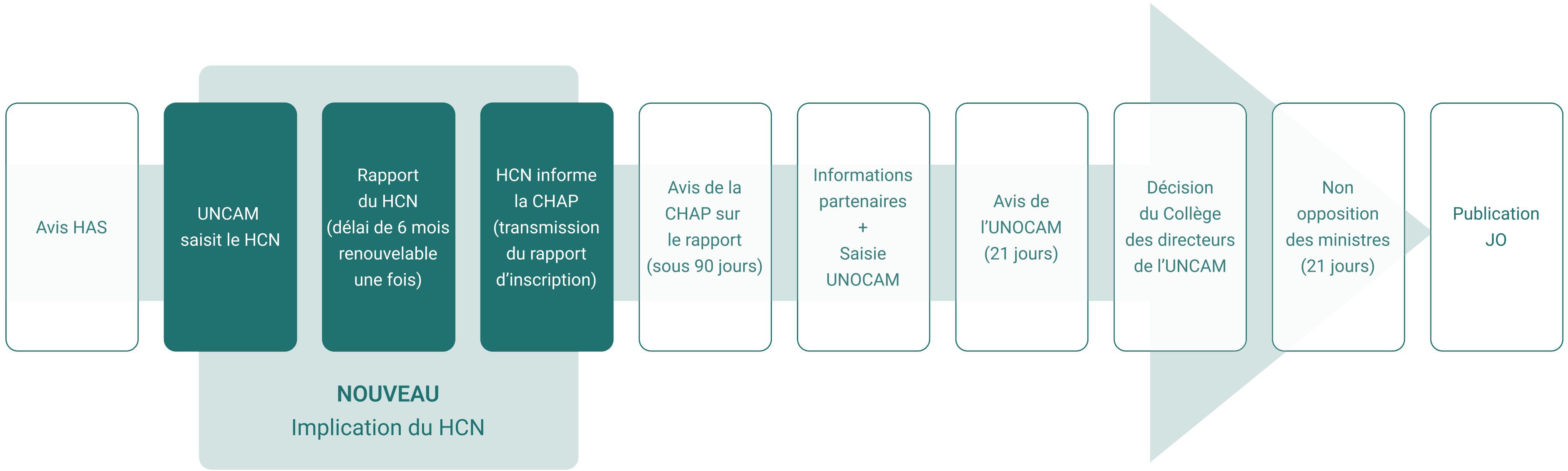

Avec la création du Haut Conseil des Nomenclatures, le circuit administratif d’inscription des nouveaux actes a été modifié.

Ainsi, après ’évaluation par la HAS, l’UNCAM saisit désormais le HCN pour procéder à la hiérarchisation des nouveaux actes. Les nouvelles techniques médicales sont dès lors évaluées par le HCN qui définit en lien avec le ou les collèges nationaux professionnels (CNP) compétents le ou les libellés qui pourraient être inscrits à la CCAM. Le HCN propose ensuite une hiérarchisation de ces actes pour laquelle la Commission de Hiérarchisation des Actes et Prestations (CHAP) est saisie pour avis. Cette procédure est coordonnée par le Secrétariat général du HCN en lien avec les acteurs concernés. Enfin, c’est l’UNCAM qui est ensuite compétente en matière d’inscription des actes innovants à la liste des actes et prestations remboursables par l’Assurance Maladie.

A noter que depuis 2021 certains délais ont été sensiblement réduits,notamment celui de l’avis de l’Unocam qui est passé de 6 mois à 21 jours ainsi que le délai de non-opposition des Ministre (de 45 à 21 jours).